Culturel

" Une vie, une Oeuvre, pour le plaisir

des passionnés d'Art Alsacien "

francois.walgenwitz@sfr.fr

Roger Mühl

La modernité sereine

© Collection particulière © Collection particulièreRoger Mühl Roger

Mühl a su mettre du talent dans son œuvre; un talent

qui s’est imposé

irrésistiblement à deux moments-clés

de l’existence: sa scolarité et le

lancement de sa carrière. Il a mis du génie dans

sa vie en créant dans

l’enthousiasme, sans lequel on ne fait rien de grand. Roger

Mühl est né le 20 décembre 1929

à Strasbourg dans une

famille de graveurs. «Au

XVIIIème siècle,

nous étions déjà des artistes»,

aimait-il à préciser. Il a passé son

enfance dans le petit village de Krautwiller, à 18 km de sa

ville natale. Il

grandit en liberté dans ce hameau paisible, niché

au milieu d’une campagne dont

il découvre et apprécie tous les secrets. Ce qui

explique le besoin qu’il

éprouvera de «vivre au

contact de la

flore et de la faune agreste, une faim jamais assouvie

d’horizons dégagés»

(1)

Seules l’influence de sa famille et celle de ses petits

camarades le

marqueront. A l’école communale de Krautwiller, il

est l’élève de son père,

instituteur.  Collection

particulière Collection

particulièreChemin

de Krautwiller Huile

sur toile, 46 x 38 cm (1950-60) A

l’âge de dix ans, il entre au lycée

Kléber de Strasbourg,

où il se rend chaque jour en passant par Brumath. Son

attirance pour la nature

s’épanouit dans sa vocation précoce

pour le dessin et la peinture. Ses loisirs

se partagent entre les croquis, les esquisses aquarellées;

il s’applique à des

portraits; il se plaît aux travaux des champs à la

ferme de son oncle, gardant

les bêtes au pâturage, participant aux moissons.

«La moisson… Que de fois, se souvenant de son

enfance, ne l’a-t-il pas traitée

dans ses gouaches ou huiles, transfigurée par sa vision

particulière en volumes

enrobés d’une poussière d’or,

aux chromes vibrants d’une intensité majeure,

à

l’apogée du pur éclat, y faisant passer

en une magistrale synthèse tous les

frémissements de la nature.» (1)  Collection

particulière Collection

particulièreMoissons

en Alsace Huile

sur toile, 100 x 50 cm (1961-70)

Les années sombres de la

Deuxième Guerre Mondiale le

marqueront comme elles ont marqué tous les jeunes de sa

génération.

L’adolescent, qui a 16 ans à la

Libération, entre en classe de Seconde. Privé

pendant quatre ans de la pratique de sa langue maternelle, il se trouve

handicapé comme la plupart des jeunes Alsaciens. Or, il

s’agit de passer le

bac; ce qui ne s’avère pas évident.

De fait, il consacre à la peinture la

majeure partie de son

temps libre. «Il s’y

adonne avec d’autant

plus de fougue qu’il a secrètement conscience de

l’épanouissement

graduel de son talent.» (1)

Il

acquiert la technique et, pour le moment, s’applique

à reproduire fidèlement,

scrupuleusement, les images que la vie lui transmet. Cependant, pointe

déjà

l’affirmation de sa personnalité.

Un incident heureux va mettre un terme à

l’inquiétude que

lui cause l’obtention du bac. Son professeur venait

d’acheter chez un marchand

strasbourgeois de couleurs, à l’enseigne de

«La Palette d’Or», deux tableaux

signés Mühl… «Intrigué

par la similitude

des noms, il demanda un jour à son

élève s’il ne se trouvait pas, dans sa

famille, un peintre de ce nom. Quelle ne fut pas sa surprise

d’apprendre que

Roger en était l’auteur; il lui conseille

sans détours, vu l’impossibilité

qu’il aurait de rattraper son retard en

français, de se vouer entièrement aux

arts.» (1)

C’est ainsi, qu’à

l’initiative d’un pédagogue clairvoyant,

Mühl s’inscrit à l’Ecole des

Arts Décoratifs de Strasbourg. Il y reste trois

ans, de 1947 à 1949. Elle est, alors, sous la direction de

Louis-Philippe Kamm.

Il est l’élève de Gustave Lehmann,

aquarelliste, décorateur d’églises,

notamment… Il conservera de son maître un souvenir

inaltérable de

reconnaissance.

A l’EADS, il se lie

d’amitié avec un étudiant

nommé

Jean-Pierre Haeberlin dont il ornera plus tard le restaurant de ses

plus

grandes toiles. Aujourd’hui, grâce à

cette amitié, l’Auberge de l’Ill

à

Illhaeusern est devenue l’un des plus beaux

restaurants-galerie du monde  Collection

particulière Collection

particulièreJean-Pierre,

Marc et Paul HAEBERLIN  Collection

particulière Collection

particulièrePaysage

de Provence Huile

sur toile ornant l’Auberge de l’Ill

Jean-Pierre qui nous offre son aimable

témoignage: «C’est

en 1947, à l’école des arts

décoratifs de Strasbourg que j’ai fait la

connaissance du benjamin de la

Section Peinture: Roger Mühl. Notre camaraderie

d’abord, s’est vite transformée

en une profonde amitié qui n’a

cessé

de se confirmer au fil des années.» (2)

En 1948, Roger Mühl entre dans la revue

«Barabli» de

Germain Muller comme décorateur et régisseur de

plateau tout en fréquentant

l’EADS en tant qu’élève

libre. Cet intéressant épisode est interrompu par

le

service militaire qu’il effectue de 1950 à 1952

dans les casernes de Belfort,

Auxerre et Nevers, avant d’être appelé

à des tâches monotones dans les bureaux

de la cartographie de la Défense Nationale.

Libéré des obligations

militaires, il retrouve un temps, en

1953, le «Barabli»; il tient les mêmes

fonctions au «Théâtre

Central». A la

demande d’un architecte local il réalise des

décorations dans des écoles

d’Alsace et, à l’instigation du ministre

de l’Education Nationale, en Bretagne

et en Normandie. A cette occasion, il invente une technique de ciment

coloré

dans la masse où toutes les nuances peuvent

s’affirmer.

L’événement marquant

de 1953 est sa première exposition

personnelle à la Maison d’Art Alsacienne

à Strasbourg et Roger Mühl a la

satisfaction de voir le MAMCS acquérir deux de ses gouaches.

En 1954-55, il est

à Paris où il réalise la

décoration murale d’écoles. Il en

profite pour visiter

assidument les musées, attiré par les

éminents modernes que sont, à divers

titres, Delacroix, Van Gogh, Manet, Picasso, Braque, Villon…

En 1956, son destin se détermine: il se

marie avec

Jacqueline Friez, affectueusement appelée

«Line», la fille du

vétérinaire de

Montreux-Château, dans le Territoire de Belfort,

où il vivra une quinzaine

d’années. Elle deviendra sa muse. Cet

événement heureux donne un nouvel élan

à

sa peinture, il en hâte le développement.  Collection

particulière Collection

particulièreLine Huile

sur toile (1970), 150 x 160 cm

A partir de 1955, il s’engage dans une

nouvelle phase de sa

vie: celle des voyages à l’étranger,

«c’est

ma femme qui me pousse», avoue-t-il, qui le

mèneront en Hollande, en

Allemagne, dans les pays scandinaves, en Espagne et surtout en Italie

où il se

rend plusieurs fois, attiré par l’art des

Quattrocento et Cinquecento. Mais

c’est Florence qui l’enchante, ses monuments, son

Musée des Offices…  Collection

particulière Collection

particulièreVenise Huile sur toile, 100x81 cm (1961-70)

Les années 1955 – 58 vont leur

petit bonhomme de chemin,

avec, cependant, une exposition personnelle à Fribourg et

plusieurs commandes

de décorations. Roger Mühl travaille beaucoup pour

le 1% artistique que doit

comporter tout projet d’édifice public,

à Mulhouse, à Ittenheim, au temple

d’Ostheim, à la mairie de Mittelwihr, au temple

d’Illhausern…. Il décore des

Boeings, crée des vitraux, travaille à Aubusson

pour produire des tapisseries…

L’architecte et le pasteur

d’Ostheim confient à Roger Mühl,

en 1956, l’aménagement du chœur.

«On me

demandait, rapporte-t-il, d’y

insérer

les éléments matérialisant en quelque

sorte la rencontre de Dieu avec les

hommes: fonts baptismaux, autel, chaire. C’était

à la fois facile de suivre la

voie tracée, et très difficile: ainsi le grand

mur du fond en pierre de

taille brute, si imposant, monumental, risquait

d’écraser une forme trop

classique. […] Dans cet ensemble, pas de croix de bois ou de

fer forgé, trop grêles.

Seule une croix de pierre, au Christ gravé, pouvait marquer

l’unité profonde

entre les trois éléments…

[…] Sur le pignon Nord, un grand Christ en fer

forgé

étend ses bras bénissants…»

Ce précieux témoignage de

l’artiste prouve son sens affiné

de l’esthétique et sa conscience aigüe de

la mission qui lui était confiée.  Collection

particulière Collection

particulièreChrist gravé  Collection

particulière Collection

particulière

Christ

en fer forgé du temple d’Ostheim

1959 est à marquer d’une pierre

blanche. C’est la rencontre

d’un marchand de tableaux parisien qui va lui ouvrir toutes

grandes et d’emblée

les portes de la renommée. En visite chez le docteur Friez,

beau-père de Roger,

collectionneur de tableaux, il tombe en arrêt devant une

petite gouache signée

Mühl. Le tableau lui plaît, mais il dit ne pas

connaître le nom de l’artiste. «Il

s’agit

de mon gendre», lui apprend le docteur Friez qui

l’invite, séance tenante à

visiter l’atelier de Montreux-Château. Il est

enchanté des toiles qu’on lui

montre et touché par la modestie de la réponse de

Roger à la question:

- Avez-vous

déjà exposé?

- Oh,

très peu, une fois à Strasbourg et une fois

en groupe à Fribourg, mais ça n’a pas

donné grand-chose. Je n’ai pas assez muri

mon travail.» Il

emporte des toiles pour les exposer chez lui. Et, très vite,

«un lien étroit de

sympathie et de confiance mutuelle

s’établit entre les

deux hommes.» (1)  Collection

particulière Collection

particulièreDocteur

FRIEZ, Papy Huile

sur toile (1960-73)

Une exposition particulière est

organisée à la «Galerie de

Paris», le 6 juin 1960. C’est un succès

éclatant qui

dépasse toutes les espérances. D’autres

expositions se succèdent à Paris, puis

à New-York qui répondent pleinement aux

attentes de l’artiste. Sa renommée naissante prend

de l’ampleur. L’Etat lui

achète, en 1960, la toile intitulée

«L’Atelier». Il est

sélectionné à la

célèbre Galerie Charpentier pour figurer parmi

les peintres de «l’Ecole de

Paris» qui brille de ses derniers feux et qui

était censée faire de Paris un

centre d’art de premier plan. Puis, il est

sélectionné à la Galerie

Saint-Placide,

pour le Prix de la Critique. En 1961, il obtient le prix

«Prestige des Arts»

Avec Mühl, la province prend sa revanche

sur la capitale.

Qu’un peintre, retiré dans sa contrée,

capte l’attention d’un marchand de

tableaux parisien de renom et soit suivi par la critique, les amateurs

d’art et

un large public de connaisseurs est un phénomène

rare dans un marché de l’art

très figé et prouve de façon

irréfutable le talent exceptionnel de Roger Mühl.

C’est à cette époque

qu’il s’adonne à la lithographie. A

l’occasion de son exposition à Paris, il

découvre l’atelier de Fernand Mourlot,

maître imprimeur-lithographe, Installé rue

Barrault dans les années 1960, puis

rue du Montparnasse en 1976, qui a accueilli Matisse, Braque, Bonnard,

Miro et

qui est l’imprimeur attitré de Chagall et de

Picasso. C’est au contact de ces

grands maîtres qu’il se familiarise avec cette

technique qui le passionne et

qu’il a, depuis, parfaitement assimilée.

L’oeuvre lithographié de Mühl occupe

une place prépondérante dans l’histoire

de l’estampe contemporaine, souligne

Charles Sorlier, graveur, qui exerça

son

art à l’atelier Fernand Mourlot à

partir de 1948, durant plus de quarante ans.

Charles Sorlier possède plusieurs

tableaux de Roger Mühl,

dont un grand paysage provençal. «Lorsque

l’agitation de la vie quotidienne me déprime par

trop, a-t-il écrit en

1986, je me sers un pastis bien frais,

m’installe confortablement devant cette toile et

j’entends aussitôt la

stridulation des cigales…

A ta santé, Roger…»

Comme Roger Mühl se rendait

régulièrement chez Mourlot, il

a acquis un appartement à Montparnasse. Roger aimait Paris.

Il a consacré

plusieurs tableaux à ses quartiers emblématiques.  Collection

particulière Collection

particulièreRue

de Paris, le matin Huile

sur toile

La lithographie le conduit à

réaliser une œuvre intimiste à

travers l’illustration de livres, notamment

«L’Aventure occidentale de

l’Homme»

de Denis de Rougemont, dans le cadre du Prix littéraire

organisé chaque année

de 1965 à 1975 environ, par le Prince de Monaco.

L’exemple, ci-dessous, est

dédié à Guy Bardone, son ami peintre

de Saint-Claude.  Collection

particulière Collection

particulièreLes

Vosges,

1973 Pastel

gras

Il a illustré des

œuvres de Marcel Pagnol (1978),

d’Albert Camus, la même année, ainsi que

des livres de recettes des grands

chefs français: Bocuse, Chapel, Troisgros, Vergé,

Haeberlin, tous devenus ses

amis fidèles, tous ayant leur portrait dans la cuisine

d’hiver de la maison de

Mougins.  Collection

particulière Collection

particulière

En effet, en 1965, il gagne la lumière de

la Côte d’Azur,

s’installant d’abord à Grasse, de 1965

à 1975, dans une vieille bergerie, et

ensuite à Mougins dans le bâtiment cossu et

élégant de l’ancienne poste, datant

du 18ème siècle,

qu’il aménage avec un goût

raffiné et dont il conserve

soigneusement la boîte aux lettres de Picasso qui

emménagea, en juin 1961 à

Notre-Dame de Vie, une villa provençale isolée

sur une colline de Mougins et

qui y mourut le 8 avril 1973.  Collection

particulière Collection

particulièreCampagne

de Grasse Huile sur toile, 160 x 150 cm (1971-80)  Collection

particulière Collection

particulièreRoger

MÜHL à Mougins

Il y coulera des jours heureux entre Line et leurs

deux

fils, Patrice et Richard. Patrice, diplômé de

L’Ecole du Louvre deviendra

expert en œuvres d’art des XIXème et

XXème siècles et se consacrera à

promouvoir l’œuvre de Roger Mühl et

à perpétuer sa renommée. Richard

connaîtra

un sort tragique; participant en tant que photographe de Paris-Match,

à

l’expédition «Africa Raft» de

Philippe de Dieuleveult, il meurt assassiné sur

le fleuve Zaïre, le 6 août 1985.  Collection

particulière Collection

particulièreRoger

Mühl entouré de ses fils, Patrice et Richard  Collection

particulière Collection

particulièreJardin

à Mougins Aquarelle

(vers 1992)

A Mougins, Roger Mühl aime

«voyager» dans son jardin. Il en

témoigne avec plaisir dans le message qu’il

adresse en 1987, à ses hôtes lors

de son exposition au Japon, à l’Art Center Hall de

Tokyo, émerveillé par

l’amour et le respect de la nature qui caractérise

le peuple japonais: «A Mougins,

chaque matin, avant de monter

à l’atelier, je consacre plusieurs heures

à mon jardin. Je l’entretiens moi-même

et y puise une nourriture sans cesse

renouvelée au rythme des saisons.

Dans le midi de la France, poursuit-il, les jardins sont au printemps

qu’immenses

bouquets de fleurs blancs, roses, bleus, ponctués par le

feuillage argenté des

oliviers et plus sombre des orangers.

L’été,

l’arrière-pays est blanc,

écrasé

de soleil, et la mer, d’un bleu profond, se confond avec le

ciel. Puis vient

l’automne et sa lumière

dorée…» (3) «Les thèmes de la nature sont nombreux et essentiels, affirme Roger Mühl. Je me souviens qu’un jour, je peignais la campagne provençale pour la première fois. Mais, j’étais tellement intoxiqué par les Vosges que je croyais avoir peint le Ballon d’Alsace et non l’Esterel». C’est dire combien le pays natal est resté présent dans son cœur. En témoignent ces paysages qu’il a interprétés selon sa propre vision des choses.  Collection

particulière Collection

particulièreLes

Vosges Huile

sur toile (100 x 50 cm)  Collection

particulière Collection

particulièreVillage Huile

sur toile, 46 x 38 cm (1950-60)

Cet amour de la nature que Roger Mühl

ressent au plus

profond de lui-même, remonte à son enfance

bucolique. Son maître de l’EADS,

Léon Lehmann, l’a assurément

amplifiée, l’emmenant souvent dans les jardins de

l’Ecole. «Il le faisait

dessiner sur

place des arbustes et des plantes sauvages en insistant sur

l’élégance des

formes, le rythme intérieur, afin que

l’élève saisisse mieux leur fonction.»

(1)

Tout

en lui laissant sa liberté d’expression, Lehmann

lui apprend les arcanes du

dessin. C’est par le dessin qu’il étudie

les métamorphoses de la nature, par

lui qu’il l’interprète et la reproduit

à la lettre comme en témoignent les

nombreuses études de plantes et d’herbes sauvages

agrandies sur format grand

aigle, lui donnant ainsi la possibilité de «saisir

l’élément vital qui préside

au rythme de croissance. Ces travaux lui font découvrir

des formes nouvelles et

inattendues.» (1)  Collection

particulière Collection

particulièreCroquis

préparatoire Crayon  Collection

particulière Collection

particulièreAmandier Huile

sur toile, 120 x 130 (2007)  Collection

particulière Collection

particulièreOliviers Huile

sur toile, 160 x 150 (1981-88)  Collection

particulière Collection

particulièrePin

maritime Huile

sur toile, 110 x 120 (expo 2007)

Roger Mühl n’est pas

qu’un œil. Sa peinture figurative est

remarquable, justement, par son attention aux rythme profonds de la

nature «Il les exprime en temps

forts et faibles,

touches vives et sourdes, traçant ainsi ce qui existe et ce

qui se métamorphose sans

cesse, invisible à nos

yeux, si évident aux siens.» (4)

Sa

vision se teinte d’imagination sans abandonner le

réel

au profit d’un mythe. Ainsi, les images qu’elle

enrichit ne

frisent que

rarement l’abstraction; si ce n’est, entre autre,

par un

rapprochement, peut-être

fortuit, avec Nicolas de Staël, le peintre le plus en vue dans

les

années 1950,

dans des «compositions» en gris et bleu,

d’une

organisation subtile et statique

à l’intérieur d’une palette

réduite,

obéissant à la règle stricte des

valeurs.  Collection

particulière Collection

particulièreAntibes Huile

sur toile, 162 x 130 (1971-80)  Collection

particulière Collection

particulièrePort

de Strasbourg Encre

de Chine, craie grasse et aquarelle, 1957  Collection

particulière Collection

particulièreNew-York Huile

sur toile (1961-70)

Dans son évolution, Roger Mühl

va vers des formes plus

libres, plus généreuses. Ses tableaux se

caractérisent par une grande

simplification. Sa peinture reste figurative, mais moderne. Michel

Bohbot, dans

le catalogue de l’expo de Findlay, écrit: «Il

traque et découvre dans chaque composition le lieu de

genèse…et nous y

conduit…Son œil écarte le pittoresque

au profit de l’essentiel. Une vision en

abrégé sur une recherche des courants, soucieux

de rendre les puissances nées

de la rencontre du sujet et de la sensibilité de

l’artiste.» La

simplification des masses met en exergue

les lignes d’architecture à partir desquelles ne

subsistent que liberté d’esprit

et pureté des lumières, constate

Gérard Blaise.  Collection

particulière Collection

particulièreMaisons

à Antibes Huile

sur toile, 110 x 120 (2007)  Collection

particulière Collection

particulièrePrintemps,

vallée du Rhone Huile

sur toile, 114 x 146 (2007)  Collection

particulière Collection

particulièreLac

de Saint-Cassien Huile

sur toile

Christine Gleiny, dans sa précieuse

étude de 1963, souligne «Qu’alors

que l’expression de la couleur

était recherchée par l’adjonction

d’un contour sombre, l’emprisonnant pour la

mettre en valeur suivant le principe du clair-obscur,

l’entreprise, dès lors,

consiste à trouver dans les vertus intrinsèques

de la couleur, et en elles

seules, le moyen d’en exalter

l’éloquence».

Les

confidences du

peintre nous guident à ce propos:

«Je

pense que chaque sujet a sa couleur propre. L’essentiel est

de la dégager. Le

plus important est son mûrissement. Il ne s’agit

pas de faire vivre une

couleur avec une

complémentaire ou une

opposée, mais, par des couches superposées qui

lui donnent sa respiration

intérieure, elle doit se suffire et vivre en

elle-même.»  Collection

particulière Collection

particulièreFleurs

rouges Huile

sur toile (1960-70)  Collection

particulière Collection

particulièreCalanques Huile

sur toile, 160 x 150 (1981-88)  Collection

particulière Collection

particulièreAutomne Huile

sur toile 150 x 160

Grâce à cette savante

élaboration de la couleur, «célébration

saisissante par lavis successifs

qui organisent, caressent,

accentuent, touchent au plus» (5),

ses

tableaux se distinguent par un coloris d’une exceptionnelle

douceur, toujours

harmonieuse. Roger Mühl est un «dégustateur

de couleurs, un œil gourmet», se plait

à dire Guillevic en 1992, à propos

des «Aquarelles d’un

été». Il est aussi et

peut-être surtout, selon le même

critique, «un peintre requis par la

lumière», l’ayant suivi dans

une saison à la fois bretonne et provençale,

chantant les vagues d’Ouessant et les pins de Mougins,

«sur un fond de lumière

exaucée».  Collection

particulière Collection

particulièreLumière

du matin, Bretagne Huile

sur toile, 114 x 146 (2007)  Collection

particulière Collection

particulièreHuile

sur toile, 80 x 85

Cette lumière éclatante de

pureté qui est le principal

mérite de Roger Mühl, semble l’habiter.

Il en résulte «de

véritables symphonies en blanc qui, de par la

difficulté de la

tâche entreprise, donnent la pleine mesure de son immense

talent.» (1)  Collection

particulière Collection

particulièreIntérieur

blanc Huile

sur toile, 80 x 85  Collection

particulière Collection

particulièreRochers Huile

sur toile, 120 x 130  Ill IllHuile

sur toile

A l’origine de ces admirables taches

colorées de lumière,

il y a cette pâte qu’il élabore avec

attention et délicatesse et qu’il sait

rendre mystérieusement lumineuse. C’est,

concrètement, d’une impressionnante

palette en forme de double cratère que naît sa

peinture en «fusion», l’un,

immaculé, l’autre, fourmillant de mille nuances

agglomérées.  Collection

particulière Collection

particulièreRoger

MÜHL dans son atelier  Collection

particulière Collection

particulièreLa

palette  Collection

particulière Collection

particulièreLe

chevalet Lithographie

Avant de peindre une toile, il établit

une ligne directrice.

Il ne peint que rarement directement sur le motif sans

préparation stricte se

rappelle son ami Jean-Pierre Haeberlin. «Il

fait des croquis, en rapporte l’idée,

a-t-il expliqué à Christine Gleiny, et cela même pour le portrait. La toile

terminée, il la compare au modèle.

Après s’être

imprégné du grand concert de la

nature, il la recompose en y faisant

passer ses émotions, ses sensations de

sorte que le réel, transcendant

d’emblée la reproduction trop monnayée,

rejoint l’imaginaire pour de merveilleux

éblouissements. Le subconscient apporte son concours

à ces équivalences

plastiques du réel décanté, mais au

lieu de stimuler le lyrisme, il agit,

contrairement à son habitude, comme

élément modérateur» (1)  Collection

particulière Collection

particulièrePortrait Huile

sur toile

Car Roger Mühl ne refuse pas

l’ordre vital du monde. Il

s’en imprègne dans la plus «libre

respiration, la plus agissante ouverture sensorielle dont il soit

capable»

(5)

Sa

conception de l’art exige qu’il s’efface

pour être présent à

l’intérieur de

soi, qu’il renonce dans sa quête d’une

impeccable limpidité à toute

«coruscance»,

à toute «boulimie».  Collection

particulière Collection

particulièreJardin

printanier, mimosas Huile

sur toile  Collection

particulière Collection

particulièreLa

Saône à Collonges-au-Mont d’Or Huile

sur toile, 97 x 162 cm (2007)

Par

le dialogue entre le réel et lui, il affirme son

«moi».

Dans sa peinture qui subit un dépouillement rigoureux, une

«décantation

raisonnée», se reflète son

état

d’esprit. «Homme d’un calme

marmoréen»,

il a

su, malgré le succès, garder sa

simplicité, un

solide bon sens garant d’un égo

conciliant. Ce que confirme son portrait physique que nous devons

à Christine

Gleiny: «En voyant Roger

Mühl on sourit à

la pensée de certains traits, véritables poncifs

caricaturaux dont on aime à

affubler les artistes. Notre peintre n’a pas le cheveu en

désordre, l’œil

hagard et le propos

inintelligible.

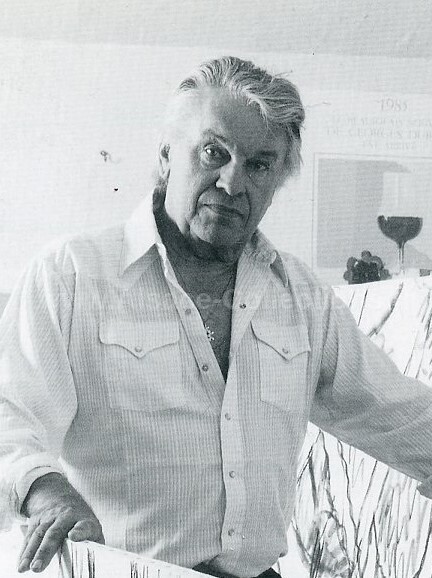

Grand et solide gaillard, aux gestes sobres, au visage

réfléchi, il respire

l’équilibre et a soin de sa personne.»  Collection

particulière Collection

particulièreRoger

MÜHL préparant l’exposition de Tokyo de

1987

Roger Mühl réalise

principalement des peintures à l’huile

tout en faisant plusieurs expositions d’aquarelles. «A ses débuts, il utilise

également la gouache. Il fait des dessins à

la plume et à la mine de plomb, ainsi que des lavis, des

lithographies et des

gravures à la mine de plomb, des décorations

murales, […] des vitraux et des

illustrations de livres.» (4)  Collection

particulière Collection

particulièreVillage

en Alsace Lithographie,

lavis d’encre de Chine, 1956

L’ensemble de son œuvre comporte

essentiellement des

paysages, des natures mortes et des portraits. Elle est

variée et originale

dans la mesure où il procède par

thèmes. C’est, d’ailleurs, selon ce

critère

qu’il classe, dans son atelier, ses dizaines de toiles,

ébauches et esquisses, «par

exemple la forêt, la rivière, les

Alpilles, les vieux villages, les

maisons, la Bretagne, la piscine avec des nus» (4)

et

plus singulièrement la gastronomie qui l’amena

à brosser les portraits des

chefs célèbres et à peindre des

tableaux consacrés aux cerises, aux

champignons, aux citrons, aux radis, à l’assiette

aux asperges, aux pommes

vertes…  Collection

particulière Collection

particulièreLes

Alpilles Huile

sur toile  Collection

particulière Collection

particulièreNu Huile

sur toile, 38 x 40 cm (1971-80)  Collection

particulière Collection

particulièreNu devant la fenêtre Aquarelle (1992)  Collection

particulière Collection

particulièrePaul

Haeberlin en cuisine Huile

sur toile ,220 x 130 cm (1981) ornant l’Auberge de

l’Ill  Collection

particulière Collection

particulièreChou Huile

sur toile, 40 x 38 cm (1971-80)  Collection

particulière Collection

particulièreHuitres Huile

sur toile, 32 x 30 cm

Toutes les galeries du monde l’ont

accueilli. «Il a exposé

à la Galerie de Paris, chez

Lucile Manguin, la fille du célèbre peintre

postimpressionniste, puis dans de

nombreuses autres galeries telles que la Galerie Pacitti-Schmit,

Faubourg

Saint-Honoré; ensuite à New-York, Tokyo (en 1987,

1990, 1992) et chez Grossmann

à Schaffhouse en Suisse, sans

oublier

chez son vieil ami Pierre Marchand à

Belfort…», nous rappelle Jean-Pierre

Haeberlin.

En 1988, Strasbourg et Colmar envisagent

d’offrir à Roger

Mühl une exposition rétrospective. Mais ce fut la

galerie du vieux Belfort

qu’il choisit par amitié. 110 œuvres

furent exposées dans l’emblématique

«Tour

41». A cette occasion, une lithographie sur le Vieux Belfort

a été éditée

spécialement et Roger Mühl a offert au

musée de la ville un portrait de Zadkine

dans son atelier. Notons que Raymond Forni, président de

l’Assemblée nationale,

puis président du Conseil Régional de

Franche-Comté lui passe une commande. «On

m’avait bien recommandé de peindre un

paysage coloré et surtout sans nuages. La toile est bien

accrochée, aujourd’hui

au Palais Bourbon», précise

l’artiste.  Collection

particulière Collection

particulièreIl

participe à un certain nombre d’expositions de

groupes

à

l’Ecole de Paris, Galerie Charpentier à Paris, en

1962,

à la Galerie d’Art

alsacienne à Mulhouse, la même année,

il revient

à la Galerie Charpentier en

1964, à l’exposition Grands et Jeunes

d’Aujourd’hui, à Paris, la

même année,

à

Tokyo-Kyoto-Osaka au Japon en 1968, au salon des Peintres

témoins de leur Temps

à Paris, au Musée de Strasbourg, à

Vision Nouvelle

Paris, Lithographies, en

1972, … La

profonde connaissance de l’Histoire de l’Art,

acquise

dans sa jeunesse, médiation nécessaire

à la perception du beau, a développé

en

Roger Mühl le sens esthétique qui n’est

pas forcément inné, mais l’objet

d’une

formation progressive. Néanmoins,

ce qui rend son œuvre particulièrement

attachante et lui confère son caractère propre,

ce ne sont pas uniquement les

tendances dont il s’inspire, ni les

références envers lesquelles il est

respectueux, «mais

l’expression qui jaillit

toujours plus serrée, toujours

plus

intense des sensibilités qui le remuent»

(1) et qui font qu’il a toujours

su rester lui-même. «Peintre de la

lumière douce, poète autant que bon vivant, il

nous convie aux noces de

l’intelligence et du cœur. Ce qu’il vise,

c’est le don, l’offrande d’un bonheur

simple et pur. Car ce lyrique est aussi un

épicurien…» Hommage

de M. Michel FRANCA, critique d’art «Tous deux reposent en paix au pied de leur propriété qu’ils ont tant aimée et que Roger a su peindre et croquer sous tous les aspects.» (6) Annexe

Bibliographie

-

Christine Gleiny (1) – Mühl

– Ed. Fernand Mourlot, 1963

- Madeleine Haeberlin (2) – Hommage à Roger Mühl – Manuscrit - Roger Mühl (3) – Message – à Monsieur Kajikawa, Japon -

Me

Lotz (4)

– Artistes alsaciens de jadis et

naguère – Printek Kaysersberg -

Guillevic

(5)

– Un peintre requis par la

lumière – 1992 -

Philippe

Girard – Saveurs

lumineuses de Roger Mühl – -

Gérard

Blaise – Jardin à Mougins

– - Jean-Pierre Haeberlin (6) – Hommage à Roger Mühl

|